東京車站,於明治時期興建,仿西方文藝復興時期的建築風格所設計,1914年完工,距離今年正好是100年的時間。二次大戰期間,建築的主體同樣遭受到戰火無情的攻擊,雖然在戰後隨即的修復,但是礙於當時的資源有限原先的圓頂改為較簡易的八角工法,當時預估可以撐個幾年的屋頂沒想到一撐竟然就是半個世紀,直到2007年開始的復舊工程,即是將建築物恢復到一開始設計的原貌。

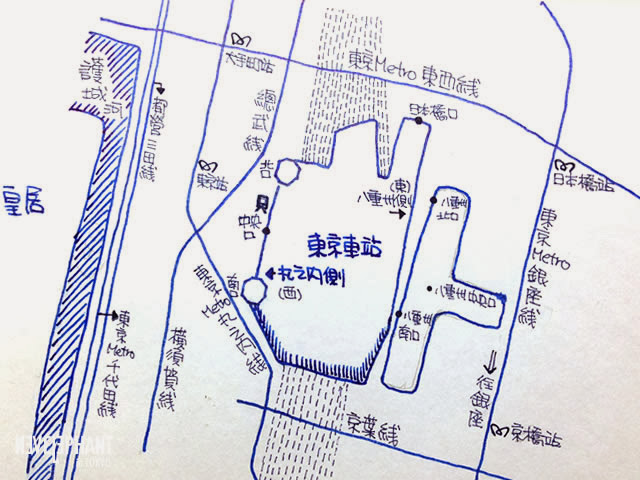

上述的資訊,其實是在回台灣之後才查到的。話說那時是因為隔天一大早就要從東京站搭車前往鳥取,那感覺就像是隔天要上考場考試一樣,先去考場探路一下。這個集結除了九州之外所有鐵道的車站,果然就是個大迷宮,只不過因為沒有壓力,在看完隔天的進站閘口後,就放著雙腳隨意走吧。

▲ 晃着晃着,被前方明亮的光線所吸引。挑高的圓頂大廳,陽光從四周自然地撒落,以及像是花崗石的黑白地板,突然覺得自己來到歐洲,若不說這裡是車站,也許就會以為來到了某個教堂也說不一定

▲ 長條狀的東京車站主要分為兩側,一邊是面向東的"八重州側",一邊是面向西邊的"丸之內側"。兩側都設有北、中、南三個出入口。而"丸之內側"即是100年前建造的基礎。雖然說南北兩個出入口的圓頂是三層樓,但因為都採挑高的設計,外加圓頂的拱形效果,讓室內高度顯得有5-6樓這麼高

▲ 走到戶外,可以更明顯的感受到文藝復興的對稱風格,以中間梯形(前有半拱造型)為中心,延伸左右兩側至八角圓頂。修復後的外觀仍舊維持"赤鍊瓦"也就是紅磚外牆的明治風格

▲ 借日本觀光局的照片。以中間為中心,左右對稱更加明顯。若還是不明白,也可以站到台北市的凱達格蘭大道看一下總統府

▲ 穩重的紅白相間磚牆顏色,及剛修復有著像60年代潛水夫面罩的窗框,望著無數來往的旅客。恰巧2012年11月2日下午4點55分,我也正看著你。

▲ 1977年的日本鐵道日,選拔關東百選車站活動時,因悠久的歷史與強烈"赤鍊瓦"印象,即入圍其中之一。由丸之內側望過去,可看到興建完工的八重洲側的兩棟棟樓。新與舊的交匯,竟可以這樣的協調。

▲ 回到錯宗複雜地下,有無數的商店可以閒逛,若是要認真起來應該可以逛個兩三天吧。而且到處都有東京限定的東西。比起大家熟悉的東京BANANA,大象更愛巧克力這一味

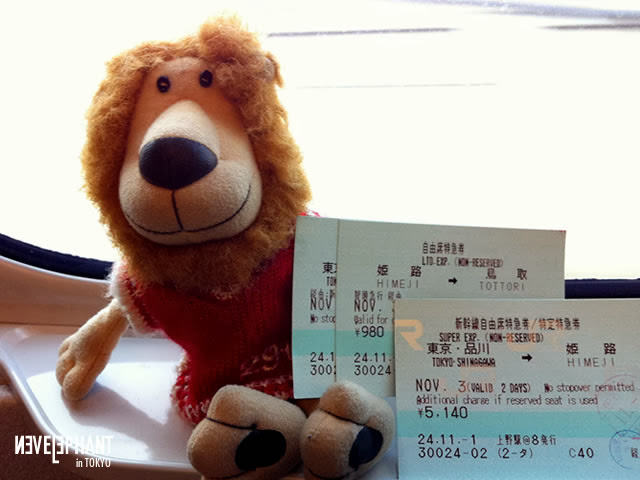

▲ 這一趟,東京出發到鳥取,JR東日本坐了、JR西日本坐了,新幹線的山陽線也搭了...可惜忘了買JR Pass會比較便宜

大象說:

外觀看似寧靜的東京車站,內部其實裝載著每日來來回回約4000班的車次,這還不包括周邊的地鐵。若不是擔心隔天一早走失在這迷宮中而提早前來走走看看,也許就這樣與這百年的歷史插身而過,而且幸運的是,它在10月1日才正式整修完畢,對外開放,這樣的巧合讓這趟旅程增添了一樁不在行程安排中的意外驚喜。

要說車站順著鐵道方向蓋,還是鐵道按著車站設計鋪設,不得而知,但呈現長條狀南北走向的東京車站,以面對皇居的丸之內側最為著名。起草設計時的4個月台,在這100年間陸續擴增至23個月台。回想大象當時搭的山陽新幹線,就在第19個月台。

沒有留言:

張貼留言